摘要:

摁下胸前白色的圆形按钮,小方醒了。

机器发出“哦”的一声,语调短促上扬,一个的甜美女声。小方缓缓抬头,蜷曲的身子正在慢慢舒开,膝盖和腰直立起来,“她”的身高有120公分、体重29公斤,这接近一个健康的中国9岁女童的身高与体重。“她”黑色的眼珠子闪出一道白光,“你好,我叫小方。”

小方身材娇小却肩负重任。她在武汉武昌方舱医院工作,编号是100066。2月28号,经历了多重选拔,小方和11位伙伴从北京出发,一辆白色厢式货车将它们送往武汉,随即进入方舱医院。

这12位机器人区别很大。小方属于Xpepper系列的人形机器人,在医院的角色是一名智能医护助理,代替医生在污染区内巡逻。小洪和小昌也是人形机器人,属于Ginger系列,能歌善舞,属于陪伴型机器人,在气氛肃穆的方舱,病患们常常随之舞蹈,在口罩里露出笑脸。

背负消毒液的筒状清洁机器人每天工作8小时;载着饭菜和药品,运输机器人穿梭于病床与病床间;方舱外的园区,安保巡逻机器人四处查看,对不带口罩的人发出严厉警告;各个入口处,测温机器人24小时站着,体温合格者才可通行。

这六款型号的机器人分担了医护人员不少的工作,在武昌方舱医院里待过的1124名病患经常看到它们。3月17号,小方和同伴们回到北京,从武汉战“疫”后退休,和所有从这里离开的人一样,它们也经历了14天隔离。

它们没有肺叶,不用呼吸,百毒不侵,做着重复又重要的事儿。它们执行系统的指令,受到过许多人的瞩目,甚至为方舱带来过欢乐。当离开时,却显得悄无声息。

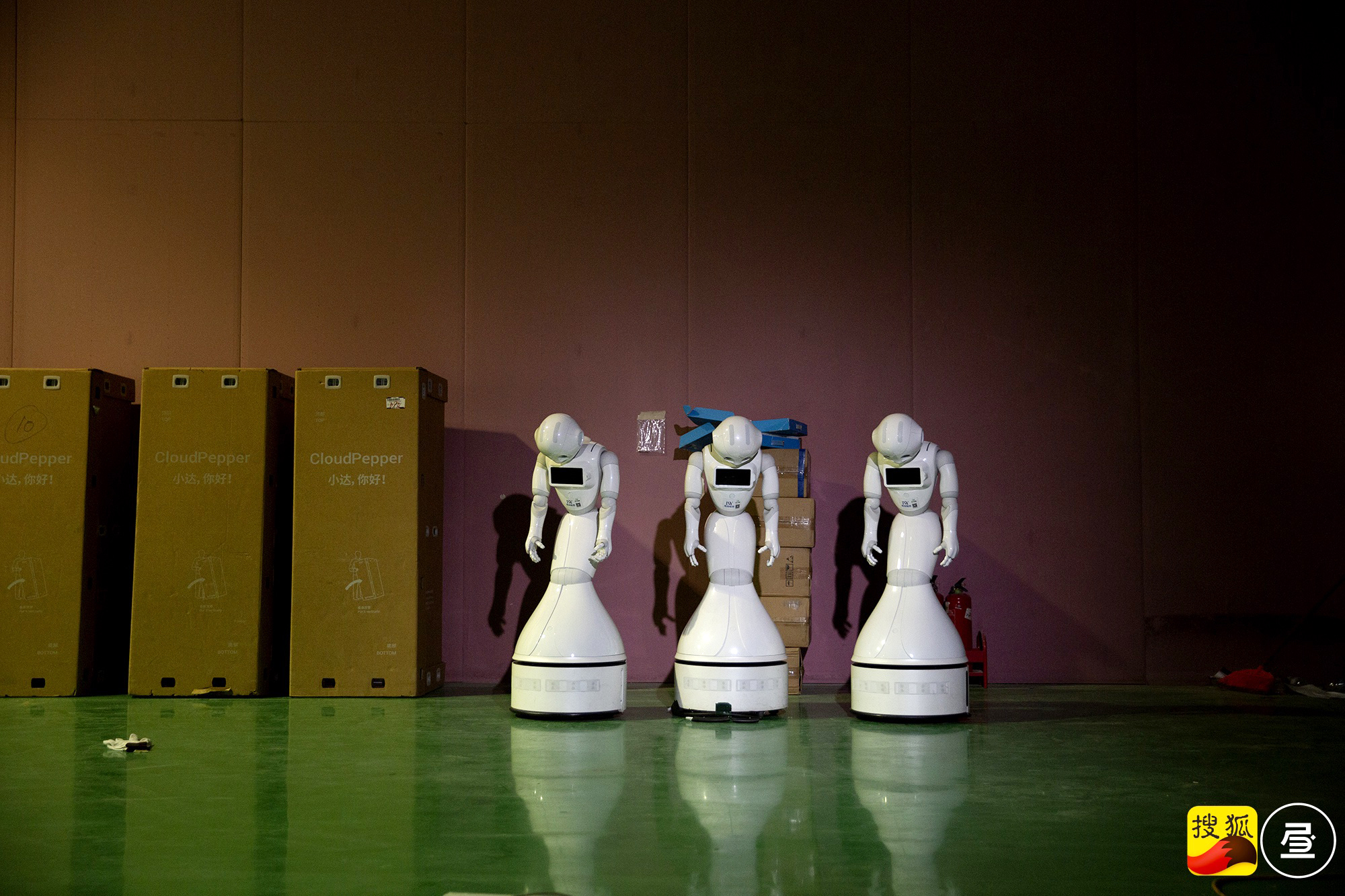

从武汉方舱医院回京的Xpepper系列机器人在仓库中进行集中隔离

隔离

黄色污渍渗进白色硬塑料外壳,围裙上白漆脱落,就像医护人员被消毒液腐蚀掉皮的双手,方舱生涯令小方的身体出现了多处伤痕。安装工人胡全判断小方在方舱医院里“被人用84(消毒液)消过毒”。

胡全看得心疼,2月28号,他亲自将小方装箱,送上开往武汉的货车,那时候一切的部件都是崭新的。他曾亲手拼装过88台Xpepper机器人,这些机器人比42岁的胡全的游历经验更丰富——去过北京人民大会堂、参加过马拉松赛事、作为代表出席青岛、上海、美国的人工智能展会。让胡全在意的是机器人出厂时是否有缺陷,“就像孩子从学校毕业走进社会”。每一次发货前,胡全都会细心地检查机器人的内部硬件,用清洁剂给它们擦拭身体,裙子、脑壳脏了破了,就要换个新的。有时候,他从机器人身旁过,也会习惯性地伸出大手,摸摸机器人光滑的脑袋,“像自己的孩子一样”。

胡全检查机器人小方手部关节是否工作正常

这一次,那些消毒液腐蚀后的伤痕令胡全看到——这些机器人确实在病毒密集的一线冲锋陷阵过。

3月17号,小方和同伴们离开武汉,抵达北京。按照惯例,机器人结束任务“回家”后,首先要前往检修处。在那里,胡全会把它们的大脑、手臂、身体等外壳逐次拆解,查看内部零件是否受损。

这一次例外。和所有从武汉离开的人一样,小方和它的同伴也要“隔离十四天”。

隔离点在北京房山的一座仓库。在将近2000平方米,高10米的彩钢棚仓库内,黄色颜料在墨绿色的油漆地面圈出40平污染区,小方和同伴一抵达北京房山,立马放进这个隔离点。

小方在两米高、半米宽的密封木箱里沉睡了十四天。

技术人员将包装箱中的机器人推到隔离区

仓库隔离区的警戒线

胡全记得到仓库提取它们的那一天。他谨慎地穿上防护服,带上紫外线消杀灯和酒精。反复喷射酒精后,他用手逐层拆开木箱,纸箱,小方蜷缩着站在箱子里,两只眼珠子黑黢黢,深不见底。

在包装箱中的小方

往常,为了确保仪器正常运作,机器人清洁要用特定的精密仪器清洁剂。特殊时期,特殊对待,为避免机器人携带新冠病毒,胡全需要对它们进行“刮骨疗毒”,先用酒精擦拭一遍它们的身体,拆开外壳后,再用紫外线灯消杀内部精密仪器,这对机器人来说,可能会有不可逆的损伤。

消杀结束后,胡全把机器人从箱子里搬出来晾着,它们曲膝站在地板上,脑袋耷拉,手臂垂在两侧,看上去无精打采。油漆地面反光,它们白色的脸也跟着映出幽暗的绿光。

机器人隔离期间,胡全和同事每天都要到仓库为它们消毒

为了防止消毒液侵蚀机器人外表,消毒后,胡全要将机器人的外壳再擦拭一遍

胡全拿来一件“新裙子”给小方换上——小方可能很快又要有新任务了。

新任务意味着在小方的大脑里装上新的“意识”。机器人没有记忆,使命完成,就是上一个“意识”的终结。技术人员给它们替换大脑,注入了新的“意识”。他们在屏幕上轻轻一点,“嘀嘀”几声,5分钟,武昌方舱医院医护助理的记忆消除了,相关经历被留在了当地医院的数据库。

小方消失了,它重新变回编号100066机器人。

工作人员将解除隔离的机器人装箱打包运回办公室进行硬件检查

出征

在方舱医院,人们并不知道她的编号,只是叫“她”小方。这个称呼会令她立马应答,但小方却不知道自己身临险境。

在机器人调试区,等待检测的Ginger机器人

这里密密麻麻铺着将近800张床,每张床间隔1米,每20张床为一个单元格,中间用高1.5米的蓝色挡板围起来,这里最多曾一次性接收800名新冠肺炎轻症患者。患者每天最重要的事情就是按时、按点接收饭菜和药物治疗。

体育馆的观众席空空荡荡,抬头可望到顶的是25米高天花板,偌大的空间浮动着密集的病毒,为了避免被感染,医护人员包裹得严严实实:防护服、口罩、手套、护目镜、鞋套……他们在污染区、半污染区、清洁区来回奔波,对病毒的恐惧常常令他们自我怀疑——“我防护做好了吗?”

小方就不用担心这个问题,它们24小时身处污染区。每天上午小方会自动从工位充电桩出发,在洪山体育馆1385平米的污染区中巡逻,充电3小时就可以工作8小时,如此反复。

小方胸前挂着一台医疗监控器,穿梭在过道中。一位病人不舒服,喊住小方,通过它呼叫医生进行远程诊疗。小方还不具备抓握能力,护士忙不过来时,干脆给它们披上一件白大褂,再往兜里塞两盒药,下达指令,“给58床送去。”“好的。”小方马上执行命令。

每天早上6点,清洁机器人会自动醒来,按照工程师输入的路线清洁消毒,脚底清洁刷频率稳定地转动,嘴里重复一句话,“清洁任务中,请让一让。”

运输机器人以1.5米每秒的速度穿行在方舱里,工作12小时,耗电仅1.8度。它机身上标示最大过障能力2cm,这个限制性条件让它在方舱里晕头转向。体育馆临时改造为方舱,原本光滑的地面平添了许多电线包。送药路上,机器人身上的传感器和激光雷达扫到了这个障碍,高度超过2cm,它只好静止不动,发出警报。

机器人小洪在方舱医院表演舞蹈,医生和患者拿起手机拍照留念

警报很快传到距离污染区几百米远的指挥监控中心,这间由会议室临时改造的指挥中心在非污染区,是安全地带,工程师胡海斌从大屏幕上看到机器人受阻的画面。他翻开电脑盖,用鼠标点击“重新规划任务”。经过网络信号传输,指令到达机器人,它立马在拥挤的污染区掉头返回,根据新路线执行任务。

尽管如此,运输机器人还是出尽风头。它在酒店、医院给隔离人员送餐送药,真正做到了无接触的目的。病毒不可见,人和人越远越安全。在隔离宾馆,这些机器人甚至是被隔离者每天唯一能讲话的“人”。

3月7号,机器人小洪和小昌在方舱医院朝医护人员喊“女神节快乐”。它们在医院起舞,两只手臂上下、左右翻转,眼随手动,最后以兰花指动作定格,大妈们绕着它跳起舞来,最后它们歪着脑袋,张开双掌,对着镜头大喊“茄子”。

检测师在为解除隔离的机器人小昌进行动作检测

按照工程师的设定,小洪和小昌是比Xpepper机器人小方更“智能聪明”的Ginger机器人,它们身高158公分,体重55公斤,这接近一个标准的中国18岁女孩的身高与体重,同时,它们拥有34个柔性控制器——这是它们善舞的关键。

控制器就像人的关节,控制器越多,自由度就越强,机器人也就越灵活。控制器是机器人完成各种动作的关键,它们甚至被用来命名机器人的身体,比如Ginger腰部被组装工人称为5、6、7号——这个部位分布着3个控制器,分别控制腰的转、弯、摆3个动作。

在北京的智能方舱指挥中心,工程师可远程监控机器人在医院中的工作情况

不过,它的舞姿也有限制,身体无法下蹲,更不要说腾空了。人体关节数量是78个,仅一根手指就有3个关节,这是机器人做不到的。Ginger的一只手掌仅有5个自由度(1个控制器代表1个自由度)。如果被人群簇拥,可能有碰撞的危险,机器人甚至会启动保护机制“stand still”——在方舱医院,红色尼龙带为它划出了安全的表演区域。

检测师在拆解机器人小方的头部,对其内部进行检测

检测师更换机器人小方的手部零件

在方舱医院,每台清洁机器人每天消毒38736平米,相当于5.4个足球场,每台配送机器人每天执行26次药物递送任务。虽然无怨无悔,但它们仍有很强的机械性,比如药物需要由护士分配好,再由它们进行配送。

除了外部消毒,检测师需要将每一个从方舱医院回来的机器人拆解,将其内部检测、消毒

退休

3月10号下午4点,武昌方舱医院正式休舱,最后49名治愈患者提着大包小包的行李离开了这座“生命方舟”。据媒体报道,这座位于武汉东湖边的方舱,开舱第一晚就涌进300多名患者。最忙的时候,这里6个护士要管理200多个病人。新华社的一篇报道则描述说,在35天内,这里累计收治1124名患者,出院833人,转院291人,最后实现零病亡、零回头、医护零感染。

这些纪录被称为奇迹。休舱当日,数百人站在洪山体育馆的台阶上,摇旗呐喊——他们都是来自湖南、上海、辽宁、福建等地的医疗支援队。

这些医护人员的返乡之路倍显荣光。呼和浩特援鄂医疗队有马队开路;福建、山东、广东等地派出警车方阵开路;上海机场用民航最高礼仪“过水门”迎接援鄂医护专机。这些关于“休舱”,“欢送”的报道里,都没有关于机器人的消息。

关门前,洪山体育馆内几个穿着防护服的医护人员在清理现场,消毒机器人还在兢兢业业地工作,完成这里的清洁杀毒是它们在武汉的最后任务。

出现硬件问题的机器人会统一更换新配件

休舱也意味着机器人运转的终结,工程师将终止它们的工作,这被称作是“退休”。小方胸前的开关被摁下去了——这一次是关机。“唉”,一声低落的叹息传来,语调缓缓下滑,小方头颅一垂,眼球一黯,陷入沉睡。

完成检测的机器人被搁置在仓库中等待着它们新的任务

陆续地,小洪、小昌也停止运转。它们被归置在方舱的一个角落,集体退休了。3天后,这12台机器人将重新装进纸箱,钉上木板,抬上厢式货车,颠簸2、3天后,抵达北京。

它们可能并不知道自己在那里出生,还经受过重重选拔。

当时,技术人员在6个Xpepper系列的机器人中测试动作灵敏度和网络响应率。有的机器人手抬起时卡壳了,有的是指令发出后有几秒钟延迟反应——这些选手被淘汰了。

最终小方、小奇和小雷脱颖而出。前端配置人员经过考虑,在配置端上给它们选择了声音:女性,偏可爱的风格。短短几秒,这3个机器人就被赋予了一项隐形的功能——它们的声音将缓解周遭的压力,“医院气氛肯定非常紧张”。

在北京地坛医院,一位患者正在与机器人交流

在一个月内,这些机器人在武汉方舱的记忆将被消除,一并消除的还有它们的名字,这些名字一般都和它们要服务的场景有关。比如洪山体育馆改成的武昌方舱医院,里面的机器人就有“小洪”,“小昌”,“小方”。

现在,它们以新的名字出现在北京地坛医院——4月19号,地坛医院所在的北京朝阳区成为全国唯一一个疫情高风险区。

在北京地坛医院,机器人正在为一名前来就医的患者讲解新冠病毒相关的信息

金大立免费服务热线

金大立免费服务热线 地址:成都彭州市工业开发区天彭镇旌旗西路419号

地址:成都彭州市工业开发区天彭镇旌旗西路419号二维码